يصف باتريك سيل في كتابه الأسد: الصراع على الشرق الأوسط، التحول الكبير الذي طرأ على شخصية حافظ الأسد في عقد الثمانينيات، غداة أحداث حماة وقضائه على ما وُصِف حينها بأنه «تمرد الإخوان المسلمين». عقب ذلك دخل الأسد في طورٍ جديد من تحولات شخصيته، بات معه «أكثر انعزالاً وابتعاداً عن الناس» وفقاً لسيل؛ إذ لم يعد يتجوّل في المدن، ولا يخاطب الجمهور مباشرة، بل تحوّلت صورته إلى كيان مستقل، قائم بذاته، «أكبر من الحياة ذاتها»، على حد تعبير سيل، إلى حدٍ صارت فيه صورته أكثر حضوراً من جسده؛ وأكثر سطوة وضخامة من وجوده الفيزيائي، وكأنها هي ذاتها صورة «الأخ الأكبر» في رواية 1984 لجورج أورويل، التي تتحول مع «المذياع» إلى التكثيف الأعلى الملموس لسلطة تكاد تكون ما ورائية؛ فحضور الصورة والفكرة المستمر والكثيف بالتوازي مع غياب الجسد، هو سمة من سمات الميثولوجيا، وسمة من سمات الحكم الثيوقراطي.

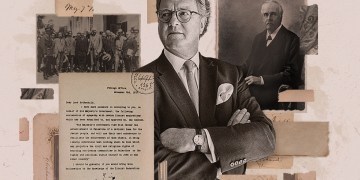

وراء هذا التحول في الحضور الرمزي، وقف رجل يُعد مهندس فكرة أسطرة الشخصية الأسدية ألا وهو أحمد اسكندر أحمد، وزير الإعلام بين عامي 1974 و1983. كان اسكندر أحمد بالنسبة للأسد «صانع صورته ومدبّر طقوس مجده المصنوع»، تماماً مثلما كان محمد حسنين هيكل بالنسبة لجمال عبد الناصر.

تولّى أحمد تنظيم الإنتاج الإعلامي والثقافي الذي يمجّد الأسد، من الأناشيد إلى الكتب المدرسية، ومن الحملات الصحفية إلى توجيه الفنانين والكتّاب والصحف نحو صناعة صورة الرجل الذي «يقف وحيداً» كما يصفه سيل في كتابه.

وربما كان اسكندر أحمد من بين من أسسوا لفكرة التماثيل الضخمة، لتكون عنصراً حاضراً متجاوزاً للزمان في المشهد العمراني السوري. في ذلك العقد، أُميط اللثام عن تماثيل عملاقة لحافظ الأسد، ثُبتت في ساحات المدن والبلدات السورية، واحدة يحيي بها الجماهير وأخرى يقف منتصباً، وجميعها تشترك في ضخامتها غير العادية، بحيث يتضاءل الإنسان «العادي» في حضرتها، ويبدو صغيراً تافهاً أمام رسوخها وسطوتها وعلوها وسيطرتها المطلقة على الفضاء المحيط بها؛ فالمنحوتة هي دائماً علاقة بين الكتلة والفراغ، بين الضوء والظل؛ وفي حالة التماثيل العملاقة لحافظ الأسد، فإن الكتلة هي حافظ الأسد والفراغ هو الفضاء المديني المحيط به، الذي يضم المدينة وناسها، والضوء هو حافظ الأسد والظل هو المدينة وناسها.

في هذه السنوات، ثبت الأسد حضوراً سلطوياً دراماتيكياً في الفضاء العام، مستخدماً كل الأدوات التي تجسد فكرة الهيمنة؛ فكان العقد الذي صيغ فيه طغيان بصري عبر الصور والتماثيل والأغنيات التي تمجّد السلطة على الإذاعة، وكان من بين تلك التماثيل واحدٌ في بلدة دير عطية (التي ينحدر منها مدير مكتب حافظ الأسد أبو سليم دعبول) مهوّل في ارتفاعه، شيد على تلةٍ مرتفعة في منتصف الثمانينيات، بعد أعوام من تثبيت ذاك التمثال البرونزي المجاور لما كان يعرف بـ«مكتبة الأسد» في ساحة الأمويين.

يُجسد هذا التمثال صورة ثلاثية الأبعاد للأسد الأب، غارقاً في التفكير؛ وهنا يُعاد تعريف المكتبة كموقع يخضع لسلطة التفكير الرسمي لا كفضاء للمعرفة المفتوحة، وكذلك التمثال الآخر الذي يحمل فيه الأسد كتباً أمام مبنى دار الأوبرا والمعاهد التابعة لوزارة الثقافة، حيث ينتصب التمثال كنموذج يحتل الساحات العامة بصفته القدوة التي ينبغي على كل فئة أن تتقيد بها، وكل حسب تموضعه ووجوده في الفضاء العام.

إعادة تشكيل الفضاء العام

لعل اختيار دير عطية لم يرتبط فقط بتمويل محمد دعبول، وإنما بموقع البلدة بحد ذاته؛ إذ يُشرف التمثال العملاق على أوتوستراد حمص-دمشق، وهذا الطريق هو جزء من شبكة الطرق الرئيسة في سوريا، وطريق رئيس يربط العاصمة دمشق بشمالي البلاد ووسطها، فالموقع استراتيجي ويحظى برؤية واضحة من قبل كل من يعبر الطريق، من أبناء المدينة والمدن المجاورة، وكان بالإمكان رؤية التمثال من أي مكان بسبب حجمه الهائل ووجوده في مكان مرتفع من البلدة.

بكلامٍ آخر، فإن تمثال حافظ الأسد في دير عطية، كان الشكل الجنيني لفكرة «الحاجز الأمني» الذي بات جزءاً من المشهد المعتاد في حياة السوريين بعد 2011؛ حيث يُمثل التمثال، كما الحاجز، السلطة، وحضورها، وليس أي حضور، ولكن الحضور في الشرايين الأساسية، بوصفه مشرفاً على تدفق الحياة، وعلى إعاقتها، أي بوصفه صاحب الحق في منح الحياة أو حجبها عن الناس؛ كامتداد طبيعي لفكرة التأله.

يُعيد التمثال تعريف الفضاء، ويزرع سردية في جسد المدينة، ويُخضع المارّة لنظرة السلطة الصامتة، وبذلك يصبح علامة مادية ترسل رسائل ورموزاً عن شكل السلطة الحاكمة، وعن تموضع الظهور واحتلاله المواقع المركزية في الفضاء العام وعندما يُنصب تمثال في الساحة، يتغير معنى الساحة من فضاءٍ حيّ للناس إلى مسرح للسلطة والأخيرة بدورها تحتل الفضاء، عبر التماثيل، لا فقط كموقع فيزيائي، بل كنوعٍ من الهيمنة على الذاكرة والتاريخ، ونقطة مراقبة تفرض حضور الزعيم على البلدة، وتشرف عليها من علٍ.

يوسف العظمة مغمداً سيفه

رغم أن تمثال يوسف العظمة صُمّم تكريماً لبطل وطني استُشهد في مواجهة الاستعمار الفرنسي، فإن رحلته البصرية في الفضاء الدمشقي تفك مغاليق كثيرة في فهم التطور السياسي في سورية، وخاصة الجانب المتعلق بتوتر العلاقة بين الفرد والدولة، وبين الذاكرة الشعبية والسلطة السياسية.

لم يُنصَب التمثال فوراً في قلب المدينة، بل جوبه برفض ديني وتحفّظ سياسي، فظل بلا موضع لائق لسنوات طويلة، يتنقّل من هامش إلى آخر. منذ وصوله من البرازيل عام 1938 حيث تم نحته بتمويل من الجالية السورية هناك، بقي التمثال بلا موقع دائم، وذلك بسبب اعتراض بعض المشايخ الذين اعتبروا التماثيل ضرباً من الأصنام، ولكن في الحقيقة كان موقفهم صدىً لموقف الاحتلال الفرنسي الذي لم يكن ليرحب برمز من أهم رموز مقاومته.

رُكِنَ التمثال مؤقتاً في حديقة الأركان، مهمشاً بعيداً عن مركز المدينة، حتى عام 1951، بعد الاستقلال، حيث نُقل إلى ساحة بوابة الصالحية، لكن لم يلبث أن أُزيح من هناك عام 1966 لصالح تمثال «الفلاح العربي»، رمز السلطة البعثية الجديدة، التي أتت بعد انقلاب الثامن من آذار (مارس). في 2007 نقل «الفلاح العربي» إلى جوار مبنى اتحاد الفلاحين في ساحة الفحّامة، ونقل تمثال يوسف العظمة إلى ساحة المحافظة.

الهندسة البصرية التي أحاطت بتمثال يوسف العظمة ليست محايدة. فاختيار المكان، وحجم التمثال، ووضعية الجسد التي تبدلت من إشهار السيف إلى إغماده وطبيعة الحركة المُجسَّدة فيه، كلها عناصر تعبر عن رؤية الدولة للرموز الوطنية وموقفها منها، وما الذي تريد من المواطن أن يرى ويتذكّر.

يوسف العظمة، الذي واجه الفرنسيين دون تفويض رسمي، ظل في المنطق السلطوي شخصية إشكالية، متمردة، هو بطل نعم، ولكنه بطل شعبي قبل كل شيء آخر، وليس بطلاً «رسمياً»، ولذا فبطولته مخيفة بالنسبة للسلطات الرسمية، لأن تلك البطولة تستمد عناصرها من الشعب، من الوطن، أي من الأرض، من البنية التحتية، الأساس الصلب المنتج، وليس من «ثقة القيادة» و«استثنائيتها» التي تأتي من فوق. بطولة يوسف العظمة مُخيفة لأنها قابلة للتكرار، لأنها آتية من تحت، من أرض الواقع، وليس من الأساطير، لذا فهي تهدد «البطولة السلطوية» التي لا يمكن تكرارها، ومن غير المسموح أن تتكرر؛ لأن تكرارها يعني تهديد السلطة نفسها. التناقض العميق بين بطل الشعب وبطل السلطة، لعب دوراً أساسياً في رحلة تمثال يوسف العظمة الطويلة بين الهامش والمركز، بين الحدائق والساحات، بين السيف المشهر المقاتل، وبين السيف المنكفئ في غمده.

ربما يُشكل يوسف العظمة استثناء نادراً في معادلة التماثيل والسلطة في سوريا؛ فهو من القلائل الذين خُلدوا تمثيلياً خارج مشروع تمجيد الحاكم، ومن المرجح أن حافظ الأسد آثر إبقاء التمثال في الساحة التي تحمل اسم يوسف العظمة للترويج لفكرة أن النظام السياسي يحتفي بالرموز الوطنية، فمن بين عشرات التماثيل التي شُيّدت في حقبة الأسد، لحافظ الأسد وابنه باسل في الساحات والدوائر الرسمية، لم يُخصص الفضاء العام سوى لرمزين تاريخيين آخرين: تمثال صلاح الدين الأيوبي عند مدخل قلعة دمشق، وتمثال زكي الأرسوزي في الحديقة التي تحمل اسمه في دمشق، بالإضافة إلى تماثيل متفرقة لرموز علمية من التاريخ العربي كابن رشد وابن سينا في الحدائق العامة.

لكن تمثال صلاح الدين نفسه لا يبدو خارجاً تماماً عن نسق الهيمنة ذاته؛ فالنظام لم يشيّده من باب الإعجاب النزيه به، بل وظّفه كأداة رمزية في لحظة سياسية شديدة الحساسية، أي بالتحديد بعد اتفاقية أوسلو في التسعينيات، بالإضافة لمحاولة مخاطبة الشارع السنّي برمز موحد مقبول دينياً وتاريخياً، وفي محاولة لصناعة هوية وطنية بديلة عن الإسلام السياسي، ولا تتصادم مع التراث الإسلامي، في الوقت ذاته.

يتحدث ميشيل فوكو، في كتابه نظام خطاب عن فكرة «المحايثة» والتي تعني أن الخطاب لا يأتي من خارج المجتمع أو فوقه بل ينبثق من داخله، من علاقات القوة والمعرفة المتشابكة في الزمان والمكان، بمعنى أن الخطاب لا يُفرض على الواقع من الخارج، بل ينشأ داخله ويشكله في الآن ذاته. هو ليس انعكاساً بسيطاً للحقيقة، بل آلية تنتج الحقيقة وتنظمها، عبر المؤسسات والكلمات والممارسات والمعايير، فالسلطة مرتبطة بالمعرفة على نحو وثيق، وليست مجرد ممارسة من الأعلى إلى الأسفل، بل تتجلى من خلال إنتاج المعرفة والتصنيفات التي تحدد ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتالي تُشكل طريقة رؤيتنا للعالم.

ومن هنا يُمكننا القول إن النصب التذكارية وما تُحيل إليه من رموز ودلالات ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة إنتاج المعرفة المنبثقة من السلطة، «فالسلطة هي شبكة منتجة تمر عبر الجسم الاجتماعي كله»، حسب فوكو، فحين نتأمل التمثال في قلب المدينة، لا نراه فقط كتجسيد مادي لشخصية تاريخية أو سياسية، بل كبنية صامتة تمارس دورها، وهذا يتقاطع مع ما تحدث عنه فوكو حول «ميكروفيزياء السلطة»، فإن السلطة لا تُمارس فقط من الأعلى، بل تتوزع في كل تفاصيل الحياة اليومية، وتنفّذ عبر شبكة معقدة من الممارسات الدقيقة، سواء في المدرسة، أو في الفضاءات العامة والتماثيل المنصوبة وسط الساحات.

التمثال، بهذا المعنى، هو عقدة ضمن شبكة السلطة، لا يفرض وجوده بالقوة، بل بفعل الثبات والتكرار والأسطرة، ويلعب دور مراقب يعيد إنتاج الطاعة والانضباط يومياً، عبر الاستقرار الصوري الذي يوجه الذاكرة.

فليتألم من دمّر تمثالي

في المشرق القديم، وُجدت تماثيل لملوك آشوريين نُقِش على بعضها تحذير شديد اللهجة: «من دمّر تمثالي، فليتألّم لبقية حياته». تكشف هذه العبارة عن أن تدمير التماثيل كان، منذ عام 2700 قبل الميلاد، أحد أقدم أشكال التعبير عن النقمة والرفض أو الاحتجاج، كما تعكس موقف الحاكم من النسيان، ورغبته في الخلود والتأله.

هذا الموقف يمتد حتى يومنا الحاضر؛ ففي سوريا، وبعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار (مارس) 2011، حطّم المتظاهرون تماثيل لحافظ الأسد في مدن عدة. وقد شهدت مدينة حماة مثالاً لافتاً على هذا التداخل، حين أُسقط تمثال حافظ الأسد بعد اندلاع الثورة. غير أن إعادة ترميم التمثال نفسه عام 2017 شكّلت رسالة مضادة مفادها أن النظام استعاد عافيته، وأعاد تثبيت رموزه في الفضاء العام، وكأن شيئاً لم يكن.

لكن فعل التحطيم ليس واحداً في دلالاته؛ ففي اليوم الأول لاستدعاء «قوات الفزعة» من العشائر العربية إلى محافظة السويداء في تموز (يوليو) الجاري، حطّم بعضهم تمثال سلطان باشا الأطرش، وإذا ما تأملنا الحدث ضمن سياق الصراع في السويداء، ودور سلطان باشا الرمزي في وجدان سكانها، يُصبح هذا الفعل أشبه بميتافور لاقتتال أبناء الوطن الواحد.

فعلى المستوى السطحي منه، يُفهم التحطيم كإهانة لأبناء السويداء، لكنه في العمق إهانة لمفهوم الشعور الوطني والهوية السورية الجامعة، فهو بذلك صفعة مزدوجة، اعتداء على رمز درزي مقاوم من جهة، وتقويض لرمز وطني جامع قاوم الاستعمار الفرنسي، من جهة أخرى. بهذا المعنى، لا يبدو التحطيم هنا استكمالاً لتحطيم تماثيل الطغاة، بل هو تحطيم مضاد يستهدف ضرب الهوية السورية ذاتها.

أمّا تمثال صلاح الدين الأيوبي، الذي شيّده نظام الأسد عند مدخل قلعة دمشق، فقد قُدّم في هيئة القائد المنتصر، لكن سُمح له أن يتحوّل تدريجياً إلى مساحة ترفيهية، تسلّق الأطفال جسده، كُتبت الذكريات على ترسه، واستُبدل سيف أحد جنوده بعصا، ما أفرغ التمثال من دلالته الرمزية وحوّله إلى كتلة برونزية لا تحيلنا إلى الواقعة التاريخية التي يُشير إليها وهي فتح القدس.

هذا الاستخدام للتمثال، يبعث برسائل متناقضة حول آليات السلطة في تقديم الرموز التاريخية، فهي تسعى لاحتكار معناها، لكنها تسمح أيضاً بتفريغها من معناها في الوقت ذاته، وتحوّلها إلى مكوّن معتاد من الحياة اليومية، وعلى مستوى آخر يمكن أن يُقرأ تخريب التمثال وعدم حمايته كشكل من أشكال الاعتداء الرمزي على الهوية الكردية التي يُمثّلها صلاح الدين، بما يضفي على الاعتداء أبعاداً إثنية وسياسية.

في هذا السياق، يبدو التحطيم فعلاً مركباً، تنعكس فيه أيديولوجيا محددة، حتى لو غابت عن ذهن من يقوم بفعل التحطيم؛ تنعكس من خلال طبيعة «الكتلة» التي يحطمها، لذا، يصبح من المشروع التساؤل عن الاعتداء المزدوج من قبل قوات المعارضة والنظام على تمثال وقبر أبي العلاء المعري، وهو الذي يُعدّ رمزاً للهوية الثقافية والفكرية للمدينة، وشخصية شديدة التفرّد في التاريخ العربي؟

لم يكن تمثال المعري، صاحب عبارة «لا إمام إلا العقل»، مجرد نصب حجري بل رمزاً لعلاقة معرة النعمان بإرثها التنويري المتسامح والمتعدد، وقد اصطدمت هذه الرمزية بشكل صارخ مع منظومة الجماعات المتشددة، فكان تحطيم التمثال عام 2013 عبر قطع رأسه وتشويه قاعدته، بمثابة اغتيال رمزي للمفكر الذي وُصف بالزندقة لمواجهته التطرف في عصره.

وبعد ذلك بسنوات، قُبيل سقوط النظام بأيام تعرّض ضريح المعري نفسه للتخريب من قبل جنود تابعين لنظام بشار الأسد، في محاولة مكثفة لإهانة المدينة عبر ضرب رمزها الثقافي، في محاولة لطمس كل ما يربطها بالرمزية الفكرية والمعرفية.

إن تحطيم التمثال على يد التكفيريين يتّخذ مستويات متعددة، أولاً، من منطلق ديني متشدد يرى في التمثال تشبيهاً بخلق الله، وثانياً، من منطلق تكفيري يستهدف شخص المعري ويختزله باتهامه بالكفر بسبب جرأته في نقد المسلّمات، حينها لم يُنظر إلى التمثال كأثر ثقافي، بل كفكر يُخالف العقيدة، فكان تحطيمه محاولة لطمس رمزية الانفتاح والتعدد في الثقافة السورية.

ولا يمكن هنا تجاهل تأثير المدرسة السلفية التي يمثلها محمد بن عبد الوهاب، والتي رأت في «التماثيل بوابة إلى الشرك» وهذا ما عبر عنه في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، دعا ابن عبد الوهاب إلى طمس الصور والتماثيل، وحرّم زيارتها، معتبراً أن الغلو في زيارتها والعناية بها يؤدي إلى عبادتها، وهو من لعن «زوارات القبور ومن أسرجها». هذا التصور لم يبقَ مجرد رأي فقهي بل تحوّل إلى عقيدة حركية أثّرت على التيارات السلفية الجهادية لاحقاً، ووجدت تعبيرها في تحطيم التماثيل بوصفها «أوثاناً حديثة».

ضمن فهم الطبقات المتعددة لفعل تحطيم التماثيل، يبرز بعدٌ مهم، اجتماعي-سياسي؛ فالتحطيم يمكنه أن يُعبر عن حالة الاغتراب التي يعيشها البشر بشكل متصاعد منذ انطلاق الثورة الصناعية، وهو اغترابهم العميق عما ينتجونه بالدرجة الأولى، ومن ثم عن أنفسهم ومجتمعاتهم عبر الظاهرة التي باتت تعرف بالتهميش.

حالة التهميش العميقة، تحول المجتمع بأسره، وخاصة مؤسساته ورموز السلطة فيه، إلى عدو متجسد ينبغي تحطيمه؛ فقسم من عمليات التحطيم والهدم التي رافقت الثورة السورية، لم تقف عند التماثيل بل امتدت لمؤسسات ومبانٍ فقط لأنها «تابعة للنظام»، ما يعكس صورة مكثفة لحالة التهميش والاغتراب التي يعيشها الإنسان السوري الذي لا يشعر بمواطنته، ولا يلمسها، فتتحول الدولة ككل، وليس فقط السلطة السياسية، إلى عدو يُجسد نفسه وحضوره الطاغي بمختلف الأشكال والصور وضمناً التماثيل والأناشيد والأغاني والرموز.

ماذا نفعل بتماثيل الطغاة؟

تُبرز المقارنة مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين هذه الفكرة بوضوح؛ بعض رموز النظام كتماثيل صدام دُمّرت، لكن تم الإبقاء على معالم مثل قوس النصر ونصب الشهيد، لأنها تجاوزت الشخص نحو معنى قومي أوسع. بالمقابل، دُمِّر «نصب الشهداء» في سوريا مؤخراً، في خطوة قالت السلطة إنها لأغراض الترميم، لكنها في العمق تعكس توتراً في تأويل مفهوم الشهادة نفسه، ومحاولة لإعادة احتكاره وتعريفه ضمن المعطى السياسي الجديد.

فيما شهدت وسائل التواصل السورية دعوات لإزالة تمثال زكي الأرسوزي، أحد مؤسسي حزب البعث، رغم عدم ارتباطه المباشر بنظام الأسد إلا أن من طالب بالأمر ربط الأرسوزي بالإرث البعثي الذي أعاد حافظ الأسد تشكيله والذي يحاول السوريون اليوم التخلص منه.

ضمن هذا السياق، تبرز فكرة «إعادة تدوير التمثال» لا بوصفها فعلاً تقنياً بل رمزياً: أن يُترك التمثال مدمَّراً أو يُعرض في متحف الذاكرة، ليُحال من شاهد على الهيمنة إلى أداة للمساءلة؛ فبدلاً من تمجيده أو محوه، يتحوّل إلى مساحة للتأمل في التاريخ وتحولات المجتمع.

وقد مثّلت متاحف القمع والذاكرة في أوروبا، خصوصاً تلك المرتبطة بالهولوكوست، نماذج حيّة على كيفية تحويل الرموز من أدوات تمجيد إلى فضاءات للتأمل والمساءلة. يشرح جيمس يونغ في Textures of Memory أن النُصب التذكارية لا تكتفي بتذكير الزائر بالمأساة، بل تلزمه بموقف أخلاقي وتأملي، فتمارس الذاكرة هنا دوراً فاعلاً.

ضمن هذا الإطار، يُمكن النظر إلى تمثال حافظ الأسد في دير عطية، بعد تدميره في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، كأحد الأمثلة السورية اللافتة. إذ انقسمت الآراء حول مصيره، ما بين دعواتٍ لإزالة أي أثر له وأخرى لتركه مدمَّراً كنصب يرمز إلى مرحلتين متناقضتين من تاريخ البلاد، الأولى تجسّد سطوة النظام واستعراضه الرمزي في الفضاء العام، والثانية تمثل لحظة احتجاج الناس عليه.

بذلك، تتحول بقايا التمثال من رمز للهيمنة إلى مرآة لتحولات السلطة والمجتمع، ومن أداة بروباغندا إلى مساحة للذاكرة النقدية.

تمثال الأب وصورة الابن

في صباح اليوم الأول لسقوط النظام، خرج السوريون لإزالة آثار الحقبة الأسدية من الشوارع والفراغات العامة، أسقطت عشرات التماثيل لحافظ الأسد، الضخمة والمهيبة، تحت قبضات الجماهير الغاضبة، وكأنها تُسقط معها الطاعة المفروضة والقداسة المصطنعة.

أمّا صور بشار الأسد، فقد تطلّب اقتلاعها جهداً مضنياً، بفعل كثافتها الهائلة التي غطّت كل زاوية من المدينة: في المدارس، والمكاتب، والمستشفيات، وحتى في واجهات المحال الشعبية.

لم يشيّد بشار تماثيل لنفسه كما فعل والده، بل استعاض عنها بصوره التي تنتشر بمرونة أكثر، لا تقل هيمنة عن التمثال الصلب، ويمكن قراءة هذا الخيار كنوع من الإبقاء على هيبة الأب الرمزية في الفضاء العام، دون أن ينافسه الابن بكتلة موازية أو رمز منافس، لكن هذا الانسحاب من النحت لم يكن تراجعاً عن السيطرة، بل إعادة صياغة لها بأدوات أكثر اختراقاً في بعض الأحيان، فغابت الكتلة، وحضرت سلطة بصرية يومية من نوعٍ آخر تُحاصر النظر، وتعيد إنتاج الهيمنة ضمن منظومة مغايرة من العلامات.

ولم يعد التمثال ضرورياً حين صارت الصورة قادرة على أداء الدور نفسه، دور المراقبة والحضور، فمن شأن الصورة أن تُعبر عن معطيات أوسع مما يُعبر عنه التمثال، فعلى سبيل المثال حين أطلق بشار الأسد حملته الانتخابية عام 2021 والتي اتخذ لها شعار «الأمل بالعمل» أطلق نسخاً جديدة من صوره، ونشرها ضمن حملته، فأصبح بإمكانك أن ترى أطواراً متعددة من حياة بشار الأسد على الحائط عينه.

يندرج بشار الأسد ضمن ما يمكن تسميته بـ«الجيل الثاني من الديكتاتوريات»، أولئك الذين ورثوا السلطة ولم ينتزعوها، بانقلابٍ عسكري أو انتخابات ديموقراطية، فكان عليهم أن يُعيدوا إنتاج الهيبة لا من خلال الكاريزما أو الشرعية الثورية، بل عبر صيانة الرموز التي أسسها الآباء وتدويرها بصيغ جديدة.

في هذا السياق، بدا أن التمثال لم يعد الأداة الأنجع لتجسيد السلطة، بل الصورة؛ فهي الأسرع انتشاراً، والأقل تكلفة، والأكثر مرونة في اختراق الفضاء العام.

فإذا كان حافظ الأسد، بوصفه «الزعيم المؤسس»، قد استثمر في جسده البرونزي كعلامة دائمة في المشهد الحضري، فإن بشار، كوريثٍ له، لم يملك رفاهية التمثال ولا مبرراته.

لا يمكن مع ذلك قراءة غياب التماثيل في عهد بشار الأسد كتراجعٍ عن رمزية السلطة، بل هو بالأحرى تحول مدروس في أدواته؛ فبينما شغل حافظ الأسد الفضاء العام بتماثيله الضخمة، اختار الابن أن يحافظ على هيبة الأب في الفضاء ذاته، دون أن ينافسها برمز مماثل. يمكن النظر إلى ذلك بوصفه قراراً سياسياً مقصوداً؛ فالنظام الذي ورثه بشار لم يكن بحاجة إلى إعادة إنتاج الأيقونة، بل إلى صيانتها، وتأكيد استمراريتها.

لذلك، لم يكن غياب تماثيل بشار تعبيراً عن تواضع أو مسافة عن «عبادة الفرد»، بل إشارة إلى توازن دقيق داخل نظام مهيمن على رموزه: الأب هو المؤسس، والابن هو الامتداد. وهكذا، بقي تمثال الأب في موقعه، بينما انتشرت صور الابن كـ«ظل سلطوي» لا يُنافس التمثال، بل يؤكد سلطته من خلال حضوره المتكرر واليومي، ومن خلال تكريس الأب بوصفه حجر الأساس في السردية السلطوية.

- الجمهورية نت