-

-

2. ABAZEID, Ahmad et PIERRET, Thomas, 2018. Les rebelles syriens d’Ahrar al-Sham : ressorts contextuels et organisationnels d’une déradicalisation en temps de guerre civile. Critique internationale, 2018/1 N° 78, p.63-84.

-

تستدعي اللقاءات بين الشرع وبوتين ثم ترامب التفكيرَ ملياً حول التغيُّرات التي طرأت على قائد هيئة تحرير الشام السابق، إذ ليس لهذه البراغماتية السياسية الصارخة أن تحصل بين ليلة وضحاها، خاصة مع روسيا، ألدّ أعداء السوريين خلال الأربعة عشَر عاماً الماضية، وكذلك الولايات المتحدة وتاريخ حربها ضد الجماعات الجهادية. لا بدَّ لهذه التغيرات أن تملك جذوراً تاريخية تعود للسنوات السابقة على سقوط نظام الأسد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. اعتمدت هيئة تحرير الشام لحظة وصولها للسلطة في دمشق براغماتية سياسية، وفتحت البلاد لكل الوفود الدبلوماسية وتبنت خطاب غير معهود من قِبَلِ جماعة مسلحة بتاريخ جهادي لا يمكن إنكاره.

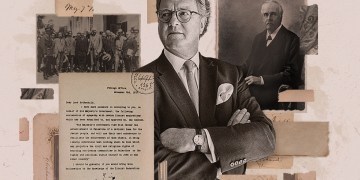

من أجل فهم التحولات الحاصلة في «الهيئة»، 1 لا بد من تتبع تاريخ نشأتها والتحديات التي واجهتها وتصورات القائمين عليها. في آب (أغسطس) الماضي، صدر عن دار هيرست البريطانية كتاب باتريك هايني وجيروم دريفون تحت عنوان التحول من قبل الشعب، طريق هيئة تحرير الشام إلى سدة الحكم في سورية. باتريك هايني هو باحث في العلوم السياسية ومختص في الإسلام السياسي، فيما جيروم دريفون هو باحث في الحركات الجهادية والنزاعات المعاصرة. وتجدر الإشارة إلى أن هايني ودريفون يتحدثان العربية، إذ بُنِيَ كتابهما على بحث ميداني في الشمال السوري وعلى الكثير من المقابلات مع قيادات من هيئة تحرير الشام ومع أحمد الشرع شخصياً، كذلك مع بعض السياسيين والدبلوماسيين المعنيين بالشأن السوري، وغيرهم الكثير من قيادات ومقاتلين في الجيش الحر والحركات الأخرى. نجد على غلاف الكتاب صورة لأحمد الشرع خلال جولة له في مدينة إدلب. تعود صورة الغلاف إلى صانع الأفلام الوثائقية سكوت أنجر، هو مصور فيلم الجهادي الذي أعده كل من الصحفيين مارتن سميث ومارسيلا غافيريا عن هيئة تحرير الشام في إدلب. كان أنجر وسميث أول صحفيين غربيين يقابلان الشرع شخصياً في 2021.

يتوزع كتاب التحول من قبل الشعب على اثني عشر فصلاً، ينطلق فيه الباحثان من فرضية أساسية مفادها أنه طرأ على «الهيئة» نوع من «الاعتدال في التطرف» (deradicalisation)، لكن ليس بمعنى تبني هيئة تحرير الشام لخطاب ليبرالي ديمقراطي على ما قد يوحي به المصطلح باللغة الإنكليزية، بل أقرب إلى التخلي عن خطاب سلفي جهادي في سبيل إسلام سني محافظ أقرب إلى الأرثوذكسية الاجتماعية (social orthodoxy) في مدينة إدلب. أي أن «الاعتدال في التطرف»، على ما يُشير الكاتبان في المقدمة، كان نسبياً وليس اعتدالاً مطلقاً (ص 6). لهذا السبب اخترتُ استخدام مصطلح «اعتدال في التطرف» لترجمة (deradicalisation)، عوضاً عن «إزالة» أو «تفكيك» وهما الترجمة الأقرب إلى الأصل الانكليزي. لفهم هذا «الاعتدال»، لا بدَّ من فهم السياقات التي قادت إليه والتي تعود في مجملها «إلى ضرورات عملية أكثر منها إلى مراجعات إيديولوجية» بحسب الكتاب (ص 243).

الإطار التحليلي، قراءة ثيرموديريانية (Thermidorian)

يعتمد الباحثون عموماً في دراسات الجماعات الجهادية على «فهم علاقة الجماعة المعنية مع الدين والإيديولوجية» (ص6)، بينما يعتبر كلٌّ من هايني ودريفون أن هذا التحليل قاصرٌ إذ لا يهتم بفهم الواقع الاجتماعي التي تمارس فيه هذه الحركات نشاطها. لذلك، وانطلاقاً من كون هيئة تحرير الشام هي قبل كل شيء «فاعل سياسي»، استند الباحثان في عملهما على منهجية سوسيولوجية لفهم هذا الفاعل من خلال دوره الاجتماعي والسياسي وتفاعله مع البيئة الحاضنة له ومع الفاعلين الخارجيين كتركيا والدول الغربية. يتخذ الباحثان التحليل المقارن بين حالتين ثوريتين، الحالة السورية وحالة الثورة الفرنسية. ففي الأطوار الأخير للثورة الفرنسية لعام 1789، نشأت مرحلة عرفت بالمرحلة الثيرموديريانية (Thermidorian)، والتي بدأت تتكشف بعد دستور عام 1793. يذكر هايني ودريفون أنه في «كل من فرنسا وسورية، كغيرها من السياقات الثورية، مثَّلتْ لحظة ثيرميدور (Thermidor) الوقت الذي واجهت فيه الثورة الواقع السياسي، فأُجبرت على التنازل عن مبادئها ووعودها الأولية» (ص7). ففي الحالة الفرنسية، تمثلت لحظة ثيرميدور بالإطاحة بحكومة روبسبير الثورية 1793، في حين بلغت ذروتها لحظة إعدامه في السنة اللاحقة 1794 على يد البرلمانيين الرافضين لحكمه، إذ مثلت لحظة إعدام روبيسبير شكلاً من القطيعة مع المرحلة الثورية. فيما يتعلق بالحالة السورية، نشأت لحظة ثيرميدور بعد الخسارة المضنية لحلب الشرقية في نهاية عام 2016 واستخلاص جماعات المعارضة المسلحة «أنه لا يمكنهم الاستمرار منقسمين» (ص 43). نلاحظ في متن الكتاب أن التغيرات التي طرأت على «الهيئة» تتصاعد وتيرتها بعد الهدنة المعقودة بين كل من تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار في 4 آذار (مارس) 2020، الهدنة التي ستقبل بها «الهيئة» وتسعى للحفاظ عليها. بإمكاننا القول إذاً أن المرحلة الثيرموديريانية هي تلك التي يستبدل بها العنف الثوري المعمم بعنف آخر موجّه، الغرض منه فرض الهيمنة. سيعمل الكاتبان على تقصي التغيرات التي استَجَدَّت على «الهيئة» بعد تشكيلها في كانون الثاني (يناير) 2017 من خلال اللحظة الثيرموديريانية السورية.

الانزياح نحو الوسط، من السلفية الجهادية حتى نبذها

يعود الكاتبان في البداية إلى تاريخ تشكّل نواة هيئة تحرير الشام، أي جبهة النصرة لأهل الشام، بغرض فهم السياق التاريخي لهذه الحركة. ترجع فكرة تشكيل جبهة النصرة إلى قائدها أحمد الشرع خلال إقامته في العراق لحظة اندلاع الانتفاضة السورية في 2011. عقب الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، عبر أحمد الشرع وهو شاب صغير آنذاك إلى العراق لينضم إلى بعض القوى العراقية التي أخذت تتصدى للاجتياح الأميركي: «في السنوات اللاحقة، انضم بشكل غير مباشر إلى صفوف ما سيُعرف لاحقاً بالدولة الإسلامية في العراق. سيتم اعتقال أحمد الشرع لخمس سنوات، أي أنه سيُمضي معظم وقته في العراق في السجن عوضاً عن ساحة المعركة» (ص20). بعد الإفراج عنه من قبل الأميركان، استطاع الشرع إقناع أبو بكر البغدادي، القائد الجديد آنذاك للدولة الإسلامية في العراق، بتشكيل جبهة النصرة في سورية. يذكر الكاتبان أن الدولة الإسلامية في العراق كانت في مرحلة ضعف في ذلك الوقت، الأمر الذي ساهم في النظر إلى سورية كفرصة لاستعادة قوتها. رغم ذلك، رفض أغلب المقاتلين في العراق الانضمام لمشروع جبهة النصرة، فعبر أحمد الشرع إلى سورية مع ستة مقاتلين فقط. أشار الكاتبان إلى أنه «مع غياب هوية أيديولوجية واضحة، رُسِمَ التوجه العام لجبهة النصرة على ضوء موقف [تنظيم] القاعدة، […]، كونها تتبنى الخطاب الجهادي الأقرب للأفكار الأولية لجبهة النصرة» (ص 28). في الوقت ذاته، كان لجبهة النصرة مواقف تُميزها عن غيرها من الجماعات الجهادية، كونها لم تكفّر، على سبيل المثال، الرئيس المصري السابق محمد مرسي على خوضه لانتخابات ديمقراطية، «النقاش الأكثر حدة بين الجهاديين» (ص29). إذ يرفض هؤلاء الأخيرين التعامل مع الدول الحديثة أو تبني أسلوبها في الحكم، الأمر الذي يُفسر موقف جبهة النصرة الرافض للتعامل مع تركيا حتى وقت متأخر، أي بعد تشكيل هيئة تحرير الشام.

بعد الخلاف الحاصل بين كل من البغدادي والشرع في عام 2013، ورفض هذا الأخير دمج جبهة النصرة مع الدولة الإسلامية في العراق، تعرضت جبهة النصرة لخطر وجودي مع انشقاق قرابة نصف مقاتليها في سبيل الانضمام لفكرة «الدولة الإسلامية» للبغدادي. لم يكن للشرع من خيار، على ما صرح به في مقابلة عام 2020 (ص 32)، إلا أن يبايع تنظيم القاعدة تحت زعامة أيمن الظواهري آنذاك (قتل في غارة جوية بطائرة مسيرة أميركية في 2022)، لضمان عدم خسارة بقية مقاتليه. لعبت أحرار الشام ـ جماعة من المعارضة المسلحة المقربة من تركيا ـ دوراً هاماً في إنقاذ جبهة النصرة، إذ دعمت قوات الشرع مادياً في هذه الفترة. «خشيت أحرار الشام من أن عدم دعمها للنصرة سيؤدي إلى انشقاق معظم مقاتلي هذه الأخيرة وانضمامهم لداعش، في حين أن دعمها لها قد يجعل منها حليفاً قوياً ضد الجماعة العراقية» (ص 33).

في عام 2015 خضعت مدينة إدلب لسيطرة فصائل المعارضة، إلا أن تراكم الخسارات بين صفوفها على إثر التدخل العسكري الروسي في العام نفسه، جعل فكرة توحيد القوى العسكرية أكثر إلحاحاً من ذي قبل. في الواقع، كانت المعارضة المسلحة تخشى التحالف مع جبهة النصرة كونها مدرجة على قائمة الإرهاب لدى كل من «الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بين عامي 2012 و 0213، ثم من قبل مجلس الأمن في عام 2014 ». في صيف عام 2016 وفي خطوة أولى نحو القطيعة مع الجهادية العالمية، قررت جبهة النصرة الانفصال عن تنظيم القاعدة وشكّلت على إثر ذلك تحالف مع بعض القوى الأخرى تحت مسمى جبهة فتح الشام، والتي ما فتأت أن تحولت إلى هيئة تحرير الشام ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2017. ستدخل «الهيئة» فيما بعد في صراع بهدف الهيمنة مع الفصائل الأخرى المنافسة لها في الشمال، كذلك مع المقربين من القاعدة والدولة الإسلامية. يُميز كل من هايني ودريفون بين ثلاث تحولات رئيسية طرأت على هيئة تحرير الشام ابتداءً من 2016: أولاً، القطيعة مع منظمة القاعدة وتحييد مشروع سورية عن الجهادية العالمية. ثانياً، قبول إنشاء حكومة الإنقاذ في عام 2017، حيث سعت النخب العلمية والدينية في إدلب إلى تشكيل حكومة لإدارة أعمال المدينة فيما قبل، لكنها لم تتمكن من تحقيق هذا المشروع تحت سلطة الفصائل المنقسمة. مع توحد السلطة في بعض المناطق تحت راية «الهيئة»، استطاعت نخب المدينة تشكيل حكومة الإنقاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. ثالثاً، إعادة التنظيم الداخلي والدفع نحو مركزية إدارية، وذلك باستبدال الأمراء والشرعيين ـ الذين كانوا يتمتعون باستقلالية كبيرة في مناطق سيطرتهم ـ بجيل جديد من إسلاميين تكنوقراط (ص91). طرأ أيضاً تحول آخر على العلاقة بالدول الأخرى، فالبرغم من معارضة المتشددين في صفوف «الهيئة»، إلا أنها سمحت لتركيا بإقامة نقاط مراقبة في مناطق سيطرتها ابتداءً من عام 2017. إن التعامل مع الجانب التركي وقبول تدخل المنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان المدينة، يُمثل نقطة تحول في أداء هيئة تحرير الشام. كذلك، فإن انتهاجها لهذه البراغماتية سيدفعها إلى الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2020 إلى جانب الطرفين التركي والروسي، أي أن «الهيئة» ستقبل أيضاً تواجد قوات روسية إلى جانب القوات التركية لمراقبة وقف إطلاق النار. وفقاً لـ هايني ودريفون، قبول الهدنة في حد ذاته يخالف ما اعتادته الحركات السلفية الجهادية الأخرى، والتي تُفضل بقاء الجبهات مشتعلة لزيادة تدفق الأموال من الداعمين.

من جانب آخر، تردُ في الكتاب آراء شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام وأخرى مخالفة أو معادية للتغيرات التي تحصل في صفوفها. في مراجعة لهذه الآراء نشهد التبدلات الحاصلة في توجه قادة «الهيئة» والتي تميل، وفقاً لما يدافع عنه الكتاب، نحو الخروج من الإيديولوجية الجهادية ووصف متّبعيها بـ«الغلاة». من بين هذه الشخصيات نجد عبد الرحيم عطون، القائد السابق للمجلس الديني «للهيئة» وأحد أبرز وجوهها، كذلك أبو محمد المقدسي، أحد رموز الأيديولوجية الجهادية. يدافع الكاتبان عن فكرة تغيير «الهيئة» لإطارها الأيديولوجي في سبيل المدارس الإسلامية التقليدية كالمذهب الشافعي، على اعتباره التوجه الإسلامي الأقرب لعموم المجتمع. لا يعني هذه التبدل في الإطار الأيديولوجي التخلي عن كافة المعتقدات السلفية، إذ ظلّت هيئة تحرير الشام محتفظة بمعاداتها للديمقراطية والعلمانية المتأصلة في السلفية (ص 119).

بحسب شهادة لعطون في عام 2020، يُمثل الاستناد إلى المذاهب الإسلامية التقليدية إحدى الطرق للتقرب من أهالي المدينة (ص104). في أمثلة على تغيير الإطار الأيديولوجي، يتطرق الكاتبان لبعض مواد كلية الشريعة التي أخذت تظهر إلى جانب المراجع السلفية، فعلى اعتبار أن الهيئة لم تتخلَ يوماً بشكل علني عن توجهاتها السلفية، بقي على سبيل المثال كتاب أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب ضمن مواد كلية الشريعة في جامعة إدلب، لكن أخذت تظهر إلى جانبه كتب من قبيل العقيد الإسلامية لمحمد حسن حبنكة، أحد المفكرين الأشعريين لمدينة دمشق (ص 138). فيما يتعلق بالدورات الشرعية للمقاتلين الجدد، لوحظ انتقال الاهتمام من قضايا العقيدة إلى قضايا الفقه الإسلامي، أي من التركيز على مسائل الإيمان والغيبيات، إلى كيفية أداء العبادات والالتزام بالأحكام الشرعية العملية. إن الواقع الاجتماعي للمدينة، بحسب ما يفترض الكاتبان، هو ما فرض على «الهيئة» سلك طريق التحول بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية القائمة. إذ يذكر أحد أعضاء المكتب السياسي «للهيئة»، أن اختيارهم للمذهب الشافعي يعود لكونه يتوافق مع الغالبية العظمى لسكان المدينة (ص104).

الأقليات الدينية و«أهل البدع»

يتمثل الطور الثيرميدوري لهيئة تحرير الشام في ابتعادها عن السلفية الجهادية وطموحاتها الثورية بالوصول إلى مجتمع بِكر (tabula rasa)، في سبيل براغماتية اجتماعية تستمد شكلها من الضرورات التي يفرضها المجتمع، هذا ما يدافع عنه هايني ودريفون في متن كتابهما. لدعم وجهة النظر هذه، دَأَب الكاتبان على ملاحظة التبدلات في علاقة «الهيئة» مع فئتين اثنتين كانتا تحظيان بعداء واضح من ذي قبل، «الأقليات الدينية» وأتباع الصوفية. يعود الكاتبان إلى تاريخ الصوفية في سورية ومن ثم في مدينة إدلب، إذ عُرِفت هذه الأخيرة قبل ثمانينيات القرن الماضي «بالأزهر الصغير» نسبة لجامعة الأزهر في مصر. مع بداية الانتفاضة السورية تراجعت المظاهر الصوفية في المدينة خاصة مع دخول الانتفاضة طورها المسلح وصعود الطابع السلفي الذي طغى على المجموعات العسكرية أكثر من أي توجه آخر. يذكر الكاتبان أن السلفيين الجهاديين استندوا في معاداتهم للصوفية إلى سببين رئيسيين: أولاً، اعتبروا الصوفية انحرافاً عن الطريق القويم للإسلام. ثانياً، نَظَروا إلى الصوفيين كأتباع سابقين للنظام (ص 145). مع ازدياد سيطرة «الهيئة» على الفضاء الديني في المدينة بين عامي 2019-2020، استعادت المظاهر الصوفية بشكل تدريجي مكانها في الفضاء العام (ص149). على سبيل المثال، أخذت فرق الإنشاد تعود لتحيي أفراح الزواج، والمولد النبوي وغيرها من المناسبات، كما استعادة ظاهرة المسحراتي خلال أيام شهر رمضان دورها داخل أحياء المدينة. كانت هذه الممارسات تُعدّ فيما سبق بمثابة بدع ممنوعة من قبل السلفيين.

يرافع هايني ودريفون أنه يمكن فهم عودة الممارسات الصوفية تحت سلطة «الهيئة» وفقاً لما يلي: أن التقاليد والممارسات الاجتماعية، التي مُنعت على مدار السنوات السابقة، استعادت مكانتها كنوع من المقاومة الاجتماعية الرافضة للتغيير المفروض (Social inertia) ما دفع «الهيئة» لقبولها تدريجياً فيما بعد. من جانب آخر، سمحت «الهيئة» فعلياً إعادة ظهور الصوفية كنوع من استقطاب للأغلبية الصامتة في المدينة (ص141-142). لا يجب فهم تسامح «الهيئة» مع المظاهر الصوفية كنوع من الانفتاح على الآخر، فالطرائق الصوفية الأكثر« باطنية» بقيت ممنوعة في المدينة، إذ لم تتسامح «الهيئة» إلا مع المظاهر الصوفية الحديثة كالأمثلة المذكورة آنفاً.

فيما يخص ريف مدينة إدلب، كان يقطنها أقليات دينية، كالدروز والمسيحيين، الذين عاشوا تحت سلطة الفصائل المعارضة بعد تسلح الانتفاضة السورية. يُشير الكاتبان إلى اعتماد هذه الجماعات الدينية لمبدأ عدم الانحياز لأي من المجموعات المقاتلة في المدينة. بيد أن هذا الحال لم يحمِهم من حالات الاعتداء وانتزاع بعض من أراضيهم وكنائسهم وسلب لممتلكاتهم. كذلك تعرض البعض لضغوطات لتغيير دينهم، وهو ما حصل عند العديد من العائلات الدرزية، خاصة «مع سيطرة جيش الفتح على المدينة في عام 2015، حيث ازدادت حدة الضغوطات على الأقليات الدينية» (ص162). يتطرق الكتاب إلى محاولة «الهيئة» التقرّب من الأقليات الدينية ابتداءً من عام 2020، كزيارة مفاجئة قام بها أحمد الشرع للمجتمع الدرزي خلال احتفال لهم في قرية قلب لوزة، وإعادة بعض الكنائس المسلوبة للمسيحيين في المدينة. يرتبط التقرب من الأقليات الدينية بشكل رئيسي بموضوع الأمان في مناطقهم، إذ بقي الدروز والمسيحيين يتعرضون لانتهاكات مجموعات عسكرية في المنطقة خلال سيطرة «الهيئة» في المدينة. بذلك سيتم إنشاء مراكز للشرطة في قراهم وتشكيل بعض مجموعات الحماية من أهالي القرى أنفسهم. يتساءل هايني ودريفون عما يدفع هيئة تحرير الشام وهي في موقع القوة في المدينة، أن تتقرب من الأقليات الدينية وتبذل معهم كل هذا الجهد ؟ يَريَان بأن ما يُفسر هذا «الانفتاح» نحو كل من الدروز والمسيحيين كونه يندرج ضمن إدارة مدينة إدلب، والذي يعود في جوهره إلى رغبة هيئة تحرير الشام بسط هيمنتها على المدينة.

نحو البونابرتية؟

ذكرنا في المقدمة أنه يُمكن فهم لحظة ثيرميدور باستبدال العنف الثوري المُعمم بعنف آخر موجه يسعى لفرض الهيمنة. بحسب عالم السياسة جان فرانسوا بايارت فإن لحظة ثيرميدور «لا تسعى إلى طي صفحة الثورة، بل تبقى وفية لها، وإن كان فقط عن طريق الحرب» (ص 193). في هذا السياق ستلجأ «الهيئة» إلى عنف يستهدف كل البدائل المُحتمَلة لسلطتها في مدينة إدلب، ستبدأ مع أحرار الشام، ثاني أكبر فصيل عسكري في المدينة والمنازع الأول لـ«لهيئة» على سلطتها، إذ يحتفظ فصيل أحرار الشام بعلاقات جيدة مع تركيا والتي قد تدعمه على حساب هيئة تحرير الشام. لذلك دخلت «الهيئة» في مواجهات عديدة مع أحرار الشام كانت تخرج في معظمها منتصرة. بعد التخلص من تهديد أحرار الشام، ستستهدف الهيئة الفصائل الجهادية والمتشددين الرافضين للتغيّرات الجارية، كحراس الدين، الذي يتكون في معظمه من قادة سابقين في جبهة النصرة ممن رفضوا القطيعة مع تنظيم القاعدة إضافة إلى كل من «جند الشام بقيادة أبو مسلم الشيشاني، وجند الله بقيادة أبو حنيفة العذاري» وغيرهم من الفصائل. ستذهب «الهيئة» إلى أبعد من ذلك لتقوم بعمليات عسكرية ضد فصائل متواجدة في مناطق السيطرة التركية. بذلك سعت الهيئة إلى القضاء على كافة القوى المحيطة بها لفرض واقع واحد، هو سلطتها على المدينة دون منازع.

هناك مسألة أخرى تتعلق بالمقاتلين الأجانب، إذ يتعذر فهم القطيعة مع الجهادية العالمية في ظلّ وجود مجموعات أجنبية في صفوف «الهيئة». استهدفت «الهيئة» المقاتلين الخارجين عن سيطرتها والذين يمثلون خطراً داهماً على سلطتها، بيد أنها احتفظت بالبقية لعدة أسباب، منها أن المقاتلين الأجانب أثبتوا فعالية أكبر من المجموعات السورية على خطوط الجبهات. كما أن محاربة المجموعات الأجنبية سيُفرق مقاتليها، ما يدفع بهم ربما إلى الانضمام لصفوف داعش أو القاعدة، في حين أن بقاءهم ضمن مجموعات منظمة يُسهّل السيطرة عليهم تحت قيادة يمكن التفاهم معها. أخيراً، للمقاتلين الأجانب أهمية أمنية تكمن في عدم امتلاكهم لطموحات سلطوية يمكنها أن تهدد قيادات «الهيئة»، إذ لن ينازعوا أحمد الشرع على سلطته كغيرهم من المقاتلين السوريين «ما يحميه من أي محاولة انقلاب محتملة». بذلك يمكننا فهم تواجد بعد القادة العسكريين الأجانب في الدائرة الأمنية الضيقة «للهيئة»، على سبيل المثال عبد الرحمن حسين الخطيب (أبو الحسين الأردني)، أحد قيادات الحرس الجمهوري اليوم (ص 68-69).

ستأخذ براغماتية الهيئة أيضاً بعداً اقتصادياً، إذ يُشير الكاتبان إلى استعادة الفضاء العام في إدلب لحيويته بعد هدنة وقف إطلاق النار مع تركيا وروسيا. وأخذت تظهر بعض محال الترفيه والمطاعم وخاصة ولادة ظاهرة المولات، « فخلال أقل من عامين تم افتتاح ما يقرب من تسعة وعشرين مولاً في المدينة». بحسب الفصل العاشر من الكتاب، غصت هذه المجمعات التجارية بالناس وشهدت الاختلاط بين النساء والرجال واستخدام الموسيقى بصوت عالٍ داخل المحال. كانت هذه المظاهر غريبة عن المدينة على مدى السنوات السابقة وحتى محظورة من قبل الفصائل المسيطرة. إن لبرلة (liberalisation) الفضاء العام واتساع مظاهر الاستهلاك لن تستمر طويلاً قبل أن تُثير حفيظة المتشددين كبعض أئمة المساجد وبعض الشرعيين السابقين في «الهيئة» كعبد الرزاق المهدي وأبو الفتح الفرغلي، كذلك إبراهيم شاشو وزير العدل السابق لحكومة الإنقاذ. إن امتلاك «الهيئة» لاستثمارات مباشرة في هذه التجمعات التجارية والعلاقة الوثيقة لبعض المستثمرين بقياداتها، اضطرها إلى اتخاذ سياسة تُحافظ من خلالها على استمرارية الاستهلاك دون أن تُثير حنق التيار المُتشدد في المدينة، خاصة من كانوا ينظرون للاحتفالات في بعض المولات كخيانة لدماء الشهداء، أو كانفصال عن الواقع مع تزامن أحد الاحتفالات مع الجرائم المرتكبة في غزة في 2023، على سبيل المثال، الاحتفال بالعيد السنوي الثاني لمول الحمراء والذي استمر على مدار تسعة أيام.

شكَّلَ عام 2024 التحدي الأكبر لسلطة «الهيئة » في مدينة إدلب، فقد دفع الوضع المعيشي واحتكار قادة «الهيئة» للأعمال التجارية في المدينة، متزامناً مع تسريب أخبار التعذيب في سجون «الهيئة »، إلى قيام مظاهرات في بعض المناطق. ما لبثت هذه المظاهرات أن تضاعف عددها بفعل «الفزعة» بين سكان القرى والمناطق المحيطة. كان رد فعل «الهيئة» على الحراك هي السعي لاحتوائه، إذ يُشير هايني ودريفون إلى انتهاج قوات «الهيئة » لعمليات مكافحة الشغب، كإقامة الحواجز في المدينة لمنع دخول المتظاهرين إلى مناطق أخرى، والحد من فزعات القرى المجاورة. يُدافع الكاتبان هنا عن تراجع سلطوية هيئة تحرير الشام بشكل واضح من خلال ملاحظة دورها في التصدي للمظاهرات القائمة ضدها، فحتى المعتقلين خلال المظاهرات قد تم الإفراج عنهم بعد بضعة أيام. كيف يُمكن فهم هذا التحول في تصدي «الهيئة» لمعارضيها؟

قد يرى بعض «المُتشككين» أن الهيئة انتهجت «التقية» كونها في موقع ضعف في مواجهة الحراك في المدينة، وأنها ستعود لأيديولوجيتها السابقة ما إن تتمكن من بسط سيطرتها. يتبنى كل من هايني ودريفون وجهة نظر أخرى، إذ يدافعان عن تمثيل «الهيئة» لما اصطلح على تسميته مؤرخ الثورة الفرنسية بيير سيرنا بالوسط المتشدد. بحسب هذا المنظور، تتموضع «الهيئة» بين اتجاهين في الحالة السياسية السورية، بين راديكالية الإخوان المسلمين وسلطوية نظام الأسد، لتطرح نفسها كبديل عنهما فيما لا بديل عنها. إذ تسعى إلى القضاء على «اليمين المتطرف» باستهداف أتباع تنظيم القاعدة والدولة الاسلامية، وتعمل على استقطاب «اليسار» من أتباع الثورة بغرض احتوائهم. بذلك تسود سلطة «الهيئة» وفق سياسة اللابديل.

قارن الكاتبان مرحلة هيمنة «الهيئة» في إدلب بالمرحلة الثيرموديريانية خلال الثورة الفرنسية، لحظة القطيعة مع العنف الثوري والفوضى الناجمة عنه. إن انتقال سلطة هيئة تحرير الشام من إدلب إلى دمشق بعد سقوط النظام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تماثل بحسب رأيهم الخروج من اللحظة الثيرموديريانية نحو البونابرتية السورية.

استنتاجات

إن «الاعتدال في التطرف» الذي طرأ على هيئة تحرير الشام في إدلب هو حقيقة اجتماعية؛ هذا ما يدافع عنه كل من هايني ودريفون في كتابهما. لكن لا يجب فهم هذه التغيّرات كممارسات ديمقراطية، إذ ما زالت الهيئة تحتفظ بعدائها للديمقراطية والعلمانية، ولا ترى في الأقليات سوى «أهل ذمة» لهم حق الحماية دون الحق في المشاركة في السلطة. كذلك حال الشؤون المدنية، فإذا فوضت هيئة تحرير الشام حكومة الإنقاذ بمهمة إدارة الشؤون المدنية في إدلب، فإن صلاحياتها السياسية كانت محدودة بسلطة «الهيئة» وشرعية مجلس الشورى المقرب من قيادتها. إن التغيّرات التي استجدت على هيئة تحرير الشام لا يعني أنها تتبنى ليبرالية ديمقراطية، فما يزال قادة «الهيئة» مسلمين محافظين (بحسب الكتاب) وسلفيين لا يجدون في الديمقراطية أصولاً إسلامية تدفعهم لتبنيها. قد تسمح الحركة مستقبلاً بمشاركة الأقليات في بعض التشكيلات الوزارية لكنها لن تتسامح مع أي تداول حقيقي للسلطة. إن «الهيئة»، على ما أشير إليه في متن الكتاب، لم تسمح بمشاركة المسائل السياسية الحساسة مع حكومة الإنقاذ، وبقيت محتفظة بالقضايا الهامة ضمن الدائرة الضيقة لقيادتها. ربما لن تفرض «الهيئة» الإسلام على غير المسلمين، لكنها لن ترضى بانتزاع الإسلام كدين للدولة.

من جانب آخر، يرى الكاتبان في تعامل «الهيئة» مع المتظاهرين في إدلب مثالاً على سلطوية أقل حيال المجتمع. بيد أن التخفيف النسبي من السلطوية يتناقض مع التعذيب في السجون والاغتيالات السياسية التي كانت حقيقة مشهودة في المدينة، كاغتيال الناشطين رائد فارس وحمود جنيد عام 2018، حيث وُجِهت أصابع الاتهام نحو «الهيئة» بفعل نقد هذين الناشطين المستمر لسلطتها في المدينة.

لا بد من الإشارة أيضاً لإشكالية متعلقة في علاقة هايني ودريفون بهيئة تحرير الشام، فمن جانب إن التقرب من «الهيئة» سمح للباحثَين بإجراء مقابلات مع قياداتها، والذي ساهم بلا شك في تعزيز تحليلهما في الكتاب. لكن، ومن جانب آخر، قد يُؤثر هذا التقارب على آلية عمل البحث العلمي، كأن يفرض بعض الشروط التي من شأنها أن تُسيء إلى العلاقة مع موضوع البحث نفسه، أي هيئة تحرير الشام. من هنا، فإن السؤال عن مدى تأثير هذه العلاقة على تحليل الكاتبين شرعي جداً. لكن لا بد من الاعتراف بأن هذه الإشكالية لا ترتبط بهذا الكتاب فقط، بل بكافة أشكال البحث العلمي، إذ تُمثل علاقة الباحث بموضوع بحثه وميدانه أحد التحديات الرئيسية في العلوم الاجتماعية.

في الختام، هناك العديد من الدراسات حول حركات جهادية مرت بمراحل «اعتدال في التطرف»، يمكننا أن نذكر في هذا السياق البحث الذي قام به كل من توماس بيريت وأحمد أبازيد عن أحرار الشام في 2018 . 2 بيد أن ما يُضيفه كتاب باتريك هايني وجيروم دريفون حول هيئة تحرير الشام هو أن التغيّرات الحاصلة على هذه الحركة لم تكن بناءً على مراجعة إيديولوجية للسلفية الجهادية، بل كانت الظروف الاجتماعية المحيطة وضرورة التعامل معها هي من فرضت على الهيئة براغماتية لا فكاك منها. بقبول هيئة تحرير الشام لهذه البراغماتية، تكون قد سمحت لنفسها «بالتحول من قِبل الشعب».

- الجمهورية نت